結直腸癌(CRC)是癌症相關死亡的第二大原因。臨床上用于治療CRC一線藥物奧沙利鉑、5-氟尿嘧啶和拓撲替康的副作用大且嚴重耐藥,因此亟需結構新穎的分子實體用于臨床研究。吳茱萸堿(EVO)是傳統中藥源的DNA拓撲異構酶(Topo)抑制劑,具有廣譜的抗腫瘤活性,已經發展為抗腫瘤藥物新分子實體發現的“明星”先導結構。

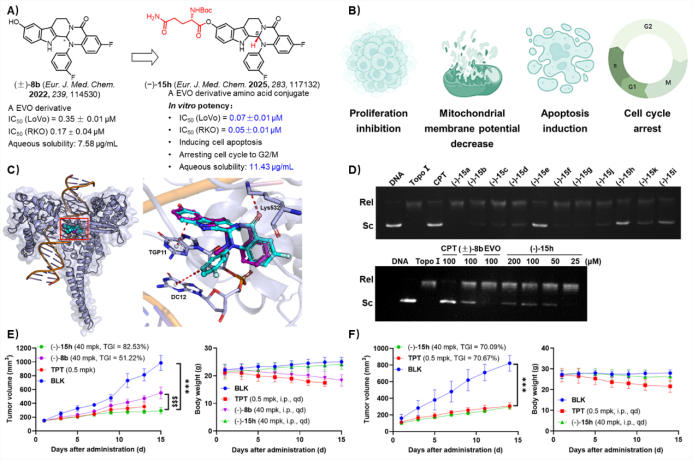

近日(圖1A),卓林勝博士在團隊前期發現的N(14)-苯基吳茱萸堿衍生物(±)-8b(Eur. J. Med. Chem. 2022, 239, 114530,抗CRC先導結構)的結構骨架上,創造性地引入了一類在藥物分子中廣泛使用的成藥性優勢片段---氨基酸單元,發現了結構新穎的氨基酸-吳茱萸堿綴合物(-)-15h(Eur. J. Med. Chem. 2025, 283, 117132),改善了先導結構(±)-8b的水溶性、體内外抗結腸癌活性和安全性,進一步為吳茱萸堿衍生物的臨床應用夯實科學依據。

圖1 抗結腸癌臨床前候選藥物(-)-15h發現及生物活性。A)(-)-15h的結構及細胞毒力活性。B)(-)-15h的細胞表型評價。C)化合物(-)-8b與Topo 1的分子對接圖。D)(-)-15h對Topo 1的抑制活性結果。E)(-)-15h在LoVo異種移植瘤體内藥效。F)(-)-15h在HT-29異種移植瘤體内藥效。

研究顯示(圖1),(-)-15h的水溶性(11.43 μg/mL)較先導結構(-)-8b(3.24 μg/mL)明顯提升。(-)-15h對人結腸癌細胞系LoVo、RKO、HT-29和HCT-116具有強效的毒力活性。另外,(-)-15h能抑制Topo 1酶的活性,誘導LoVo和RKO細胞的凋亡、阻滞周期在G2/M期。在LoVo異種移植瘤模型中,(-)-15h(TGI = 82.53%,40 mg/kg)在相同劑量下顯示出優于(-)-8b(TGI = 51.22%,40 mg/kg)的抗腫瘤活性及更好的耐受性。并且,在HT-29異種移植瘤模型中,(-)-15h(40 mg/kg)表現出與TPT(拓撲替康,0.5 mg/kg)相當的治療效果。(doi.org/10.1016/j.ejmech.2024.117132)

藥物設計與研發實驗室課題組簡介:

2003网站太阳集团王震教授課題組主要研究方向為“天然産物導向的合成化學、藥物化學和化學生物學”,即以厚植獨特理論基礎的中醫藥作為原創性新化學實體發現的豐富資源和科學依據,緊扣“新藥先導化合物的開發和優化”,圍繞神經退行性疾病、腫瘤、病原微生物感染等重大疾病進行新藥創制研究。課題組自2015年成立以來,承擔了國家海外高層次人才引進計劃青年項目、國家自然科學基金、中國博士後科學基金、湖南省自然科學基金等多項科研項目,已在J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., J. Med. Chem., Eur. J. Med. Chem.等國際一流期刊上發表了科研論文120餘篇;申請專利27項(授權13項,轉讓1項)。實驗室已有二十名畢業生前往北京大學、東京大學、美國布朗大學和Sharpless研究所等著名院校機構深造。

地址:中國 湖南衡陽 常勝西路28号 聯系方式:0734-8282914 郵編:421001 版權所有:2003网站太阳集团-首页(欢迎您)